사회적 불안은 개인의 문제가 아니라 시스템의 설계였다. 이제 그 연료로부터 벗어날 시간이다. (불안, 정서 통치)

불안은 언제부터 내 감정이었을까

가끔 그런 질문을 하게 된다.

“나는 왜 이렇게 자주 불안한가?”

마음이 약해서일까, 아니면 어릴 적의 상처 탓일까.

그렇게 스스로를 의심하던 어느 날, 문득 이런 생각이 들었다.

이 불안, 정말 ‘내 것’일까?

기쁨도 분노도 평온도 아닌

가장 익숙했던 감정이 ‘불안’이었다는 사실.

그게 단순히 내 성향 때문이 아니라,

사회 전체가 장기적으로 설계해 온 정서적 코드라면?

시스템은 감정도 만든다

사회학자 울리히 벡은 현대를 ‘위험사회’라 불렀다.

기술은 자유를 주었지만, 동시에

우리는 끊임없는 불확실성과 책임 속에 내던져졌다.

이전 시대가 ‘부’를 배분했다면, 지금 사회는

‘불안’을 배분한다.

뉴스는 위기를 알리고, 학교는 경쟁을 부추기고,

기업은 성과로 몰아세우며, SNS는 타인의 삶을 전시한다.

그리고 우리는 어느새,

“뒤처질까봐 두려운 인간”이 되었다.

지그문트 바우만의 말처럼,

모든 것이 빠르게 흐르고, 아무 것도 오래 지속되지 않는 세상.

자기 자신조차 ‘프로젝트’처럼 살아가야 하는 현실.

그 안에서 불안은 단순한 감정이 아니라

존재의 연료가 되었다.

불안은 오작동이 아니었다

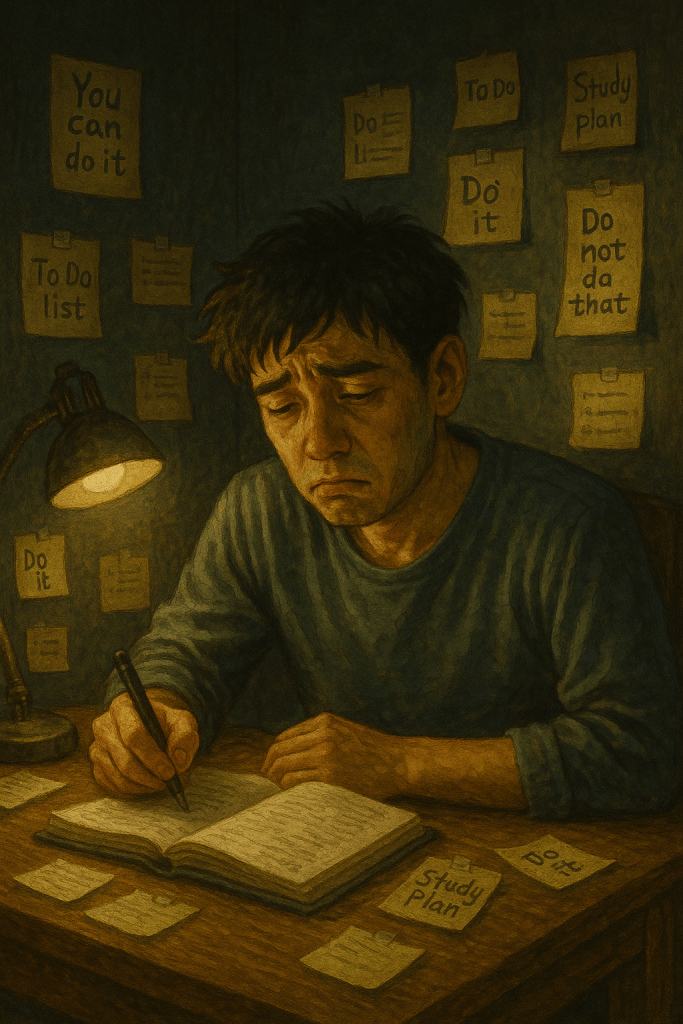

우리는 한동안 그 불안에 순응했다.

그것이 나를 움직이게 한다고 믿었다.

하지만 지금은 안다.

이 불안은 나를 살아 있게 하지 않는다.

그 대신

나를 소진시키고, 감정을 마모시키고,

존재의 뿌리를 흔든다.

이제 우리는 질문한다.

“이 감정은 어디서 왔는가?”

“누구를 위해 존재하는가?”

그리고 알게 된다.

불안은 사고가 아니라, 설계였다.

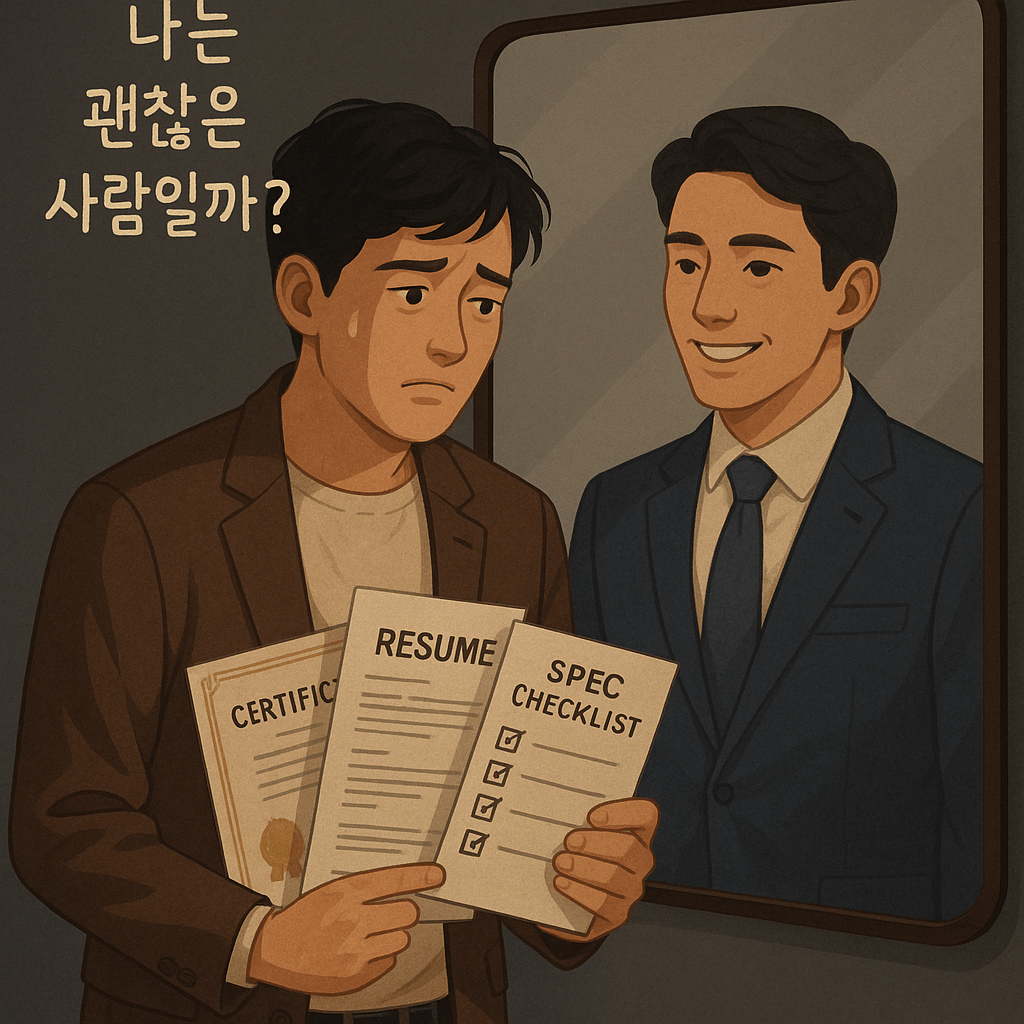

가정은 그것으로 자녀를 몰아붙였고,

학교는 성적을 올리는 수단으로 썼고,

기업은 성과를 유도하는 자극으로,

국가는 통치의 도구로 활용했다.

그 감정은 ‘느껴진 것’이 아니라

‘느끼도록 설계된 것’일지도 모른다.

감정의 주인은 누구인가

감정사회학자 아르리에 호치쉴드는 이를

‘감정노동’이라 불렀고,

정치철학자들은 ‘정서 통치’라 했다.

이제 중요한 건,

그 구조를 알아차리고 나오는 일이다.

지금 우리가 할 일은,

더 이상 그 감정에 휘둘리는 것이 아니라

감정의 주권을 되찾는 일.

이 여정은, 불안을 해체하는 데서 시작된다.

그 감정이 왜 내 안에 자리 잡았는지,

어떤 구조가 그것을 필요로 했는지,

정직하게 마주하고 사유하는 것.

거기서부터

우리의 감정은,

비로소 우리의 것이 된다.

댓글 남기기